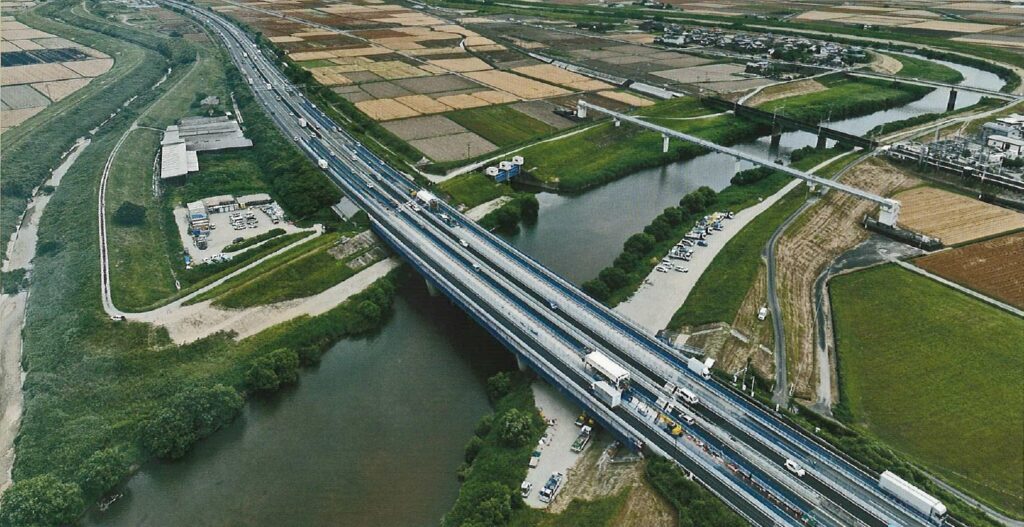

NEXCO西日本が管理する宝満川橋(上下線)は、九州を南北に貫く九州自動車道のうち特に交通量の多い北部九州区間に分類される鳥栖JCT~久留米IC間に位置し、日平均断面交通量が70,000台を超え、現況6車線を有する高速道路本線橋であり、九州北部地域と南部地域を繋ぐ重要な役割を担っています。

本橋は昭和48年に供用開始し、RC床版において劣化が進行したため、令和5年1月~11月により耐久性の高いプレキャストPC床版に取替えを行いました。

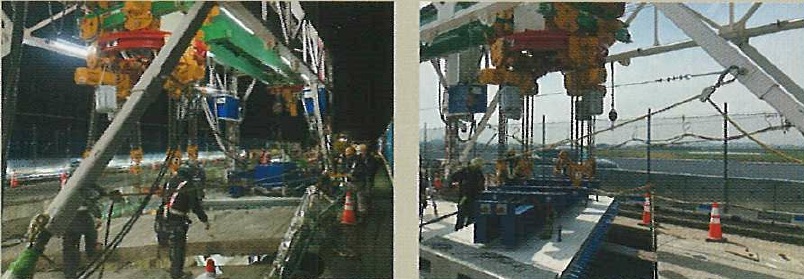

従来の対面通行規制では交通混雑期において渋滞発生が予想されたことや、警察協議において九州自動車道の重交通区間での規制となるため、渡り線や対面通行が生じない施工方法を要望されたことから、詳細設計において1車線終日車線規制による3分割施工を採用したことにより、当初計画していた対面通行規制から21か月短縮させました。また、床版撤去架設の実施にあたり、1車線規制幅員内で行う必要があったことから門型クレーンを採用し、プレキャストPC床版間詰部には圧縮強度180N/mm2の超高強度繊維補強コンクリートを用いたスリムファスナー工法を採用し、品質向上のみならず現場作業量の削減を図りました。

NEXCO西日本では本橋を含む高速道路リニューアルを実施しております。交通規制に伴う社会的な影響をできる限り軽減するための工夫を継続的に行い、お客様への安全・安心な走行確保に尽力します。

※写真提供:西日本高速道路(株) 九州支社

橋梁概要

| 路線名 | E3 九州自動車道 |

| 所在地 | 福岡県小郡市福童 |

| 橋長 | 154.7m |

| 構造形式 | 鋼3径間連続非合成鈑桁橋 |

| 設計荷重 | B活荷重 |

| 支間長 | 最大57.5m |

所在地

※九州橋梁・構造工学研究会会報 第16号発行時(令和7年3月)の情報です。

一般県道新北九州空港線(全体)s-1024x575.jpg)

s-1024x576.jpg)

s-1024x576.jpg)

s-1.jpg)