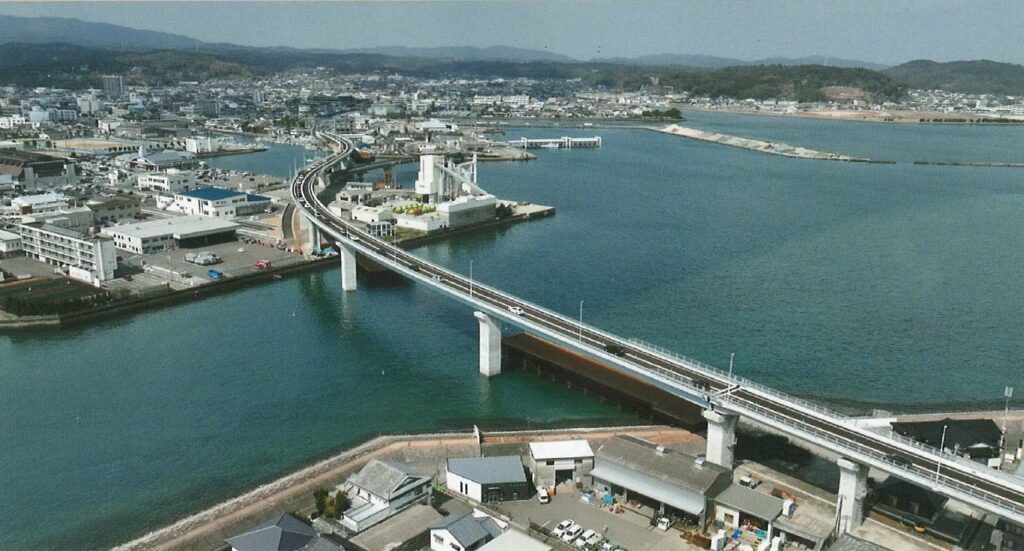

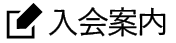

熊本県では熊本都市圏と天草地域を90分で結ぶ構想の実現に向け、自動車専用道路として「熊本天草幹線道路」の整備に取り組んでおり、その一部区間となる天草未来大橋は天草上島と下島を結ぶ新たな道路として令和5年2月25日に開通しました。

これまで天草の上島と下島を結ぶ橋梁は「天草瀬戸大橋」の1本だったため、通勤時間帯や休日には慢性的な渋滞が発生するという状況でした。また、交通事故の発生や自然災害で橋が通れなくなると島が孤立してしまうことが懸念され、緊急時の物資輸送やライフラインの確保、緊急医療の確保が課題となっていました。

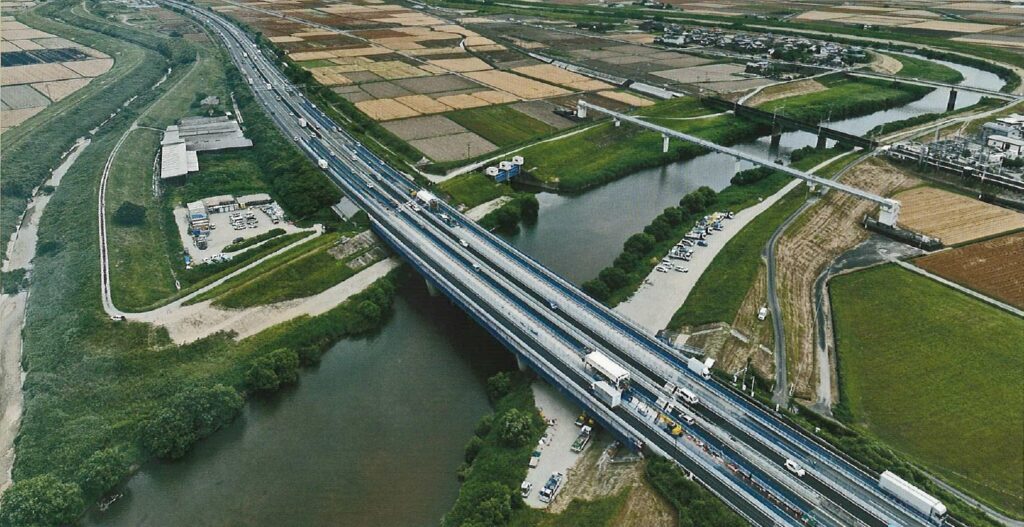

そのような中、平成29年10月に工事着手し、約5年という短い期間で橋長1,148mにおよぶ天草未来大橋の開通に至りました。

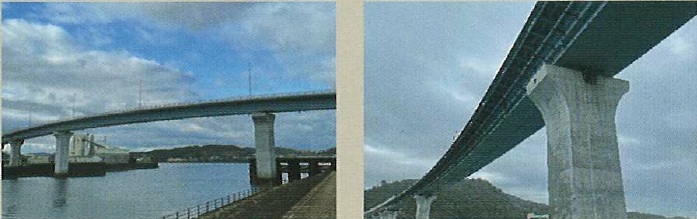

天草未来大橋の特徴として、鋼桁の色が挙げられます。天草の青い海や空になじむ明るいブルーをイメージした色彩となっています。また、橋脚の形も特徴的で、周辺環境に馴染むようにコンパクトな橋桁との一体感をもとめ、張出し部がイチョウ型となっています。これらは「海と山の織りなす本渡の風景と調和し、天草の次代を担う橋」という景観コンセプトのもと建設されました。

天草未来大橋の供用により交通混雑の緩和や道路の多重性確保に寄与するなど利便性が向上することで、これからも永く地域の皆様に親しまれ、利用され続けることを期待しています。

※写真提供:熊本県

橋梁概要

| 路線名 | 国道324号(本渡道路) |

| 所在地 | 熊本県天草市港町~志柿町地内 |

| 橋長 | 1148.0m |

| 構造形式 | PC5径間連続中空床版橋+鋼4径間連続細幅箱桁橋+ 鋼4径間連続細幅箱桁橋+鋼3径間連続鋼床版箱桁橋+ PC6径間連続中空床版橋+PC5径間連続中空床版橋+PC単純中空床版橋 |

| 設計荷重 | B活荷重 |

| 支間長 | 100.0m |

所在地

※九州橋梁・構造工学研究会会報 第16号発行時(令和7年3月)の情報です。

-1024x768.jpg)

.jpg)