-1024x768.jpg)

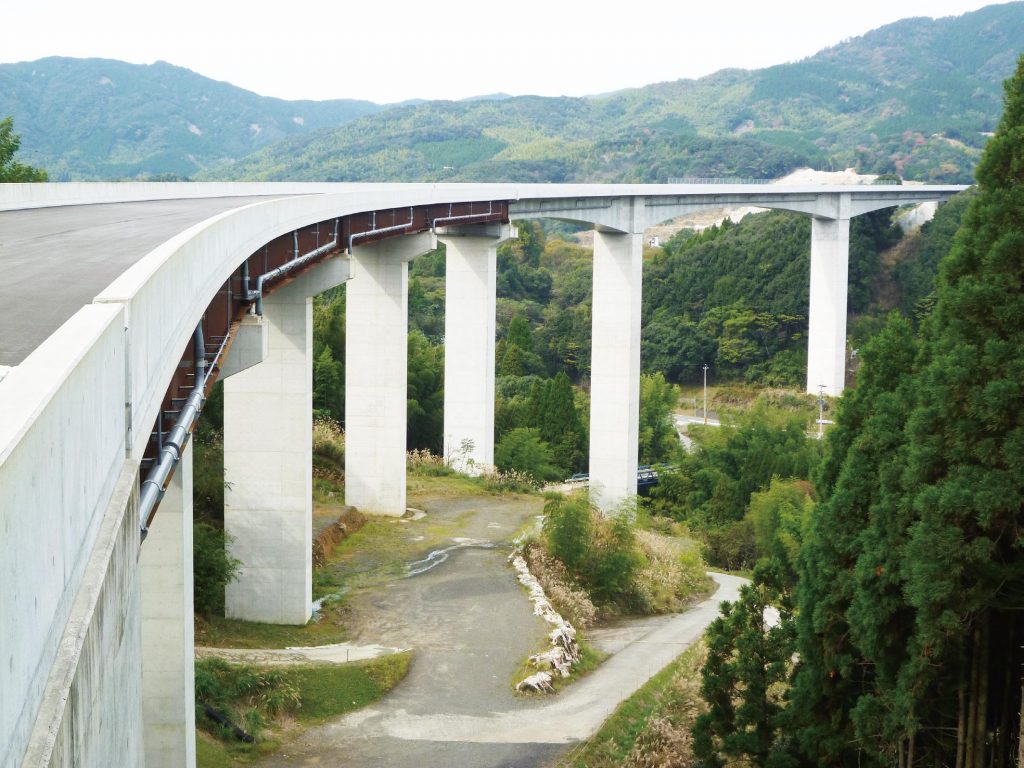

西光寺7号橋は、一般国道504号西光寺拡幅事業の事業区間5.8kmの中で実施した橋長352mのPC4径間連続ラーメン箱桁橋です。

国道504号は、大隅半島の鹿屋市から鹿児島空港を経由して薩摩半島北西部の出水市に至る延長122kmの幹線道路です。その中でも大隅地域や霧島市国分・隼人地域から鹿児島空港や九州縦貫自動車道へアクセスする霧島市隼人町西光寺から同市溝辺町麓間は、線形不良で急勾配の区間であり、これらの改善を図りアクセスの向上を図ることを目的として一部バイパスによる整備を行っています。

西光寺7号橋はバイパス区間に計画された橋梁で、設計速度60km/h、曲線半径229m,縦断勾配4%で設計しています。下部工は深礎工と場所打杭により施工し、上部工は橋脚が高くなるため張出架設工法で施工し、平成30年5月に完成しました。今後も橋梁とトンネルの整備を進め、一日も早い供用を目指します。

.jpg)

※写真提供:鹿児島県

橋梁概要

| 路線名 | 国道504号 |

| 所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町西光寺 |

| 橋長 | 352.0m |

| 構造形式 | PC4径間連続ラーメン箱桁橋 |

| 設計荷重 | B活荷重 |

| 支間長 | 最大110.0m |

所在地

※九州橋梁・構造工学研究会会報 第10号発行時(平成30年3月)の情報です。

s-1024x575.jpg)

s-1.jpg)

2s-1.jpg)

s-1024x683.jpg)