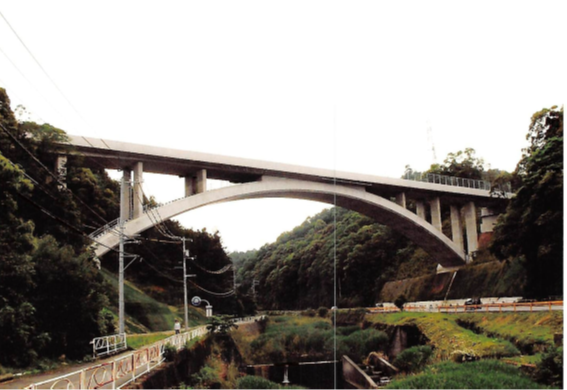

当路線は、宮崎県延岡市別府町を起点とし延岡市古川町に至る延長約4.7kmの都市計画道路であり、延岡市西環状線の一部区間を構成している重要な路線です。

五ヶ瀬大橋は延岡西環状線の内、一般国道218号と地域高規格道路延岡インター線を結ぶ五ヶ瀬川に架かる橋梁として整備され、橋長190.2m、最大支間長46.35m、有効幅員23.0mの4径間連結ポステンPCT桁橋(少主桁)となっています。

架設工法は、架設桁架設工法により施工しています。

橋梁概要

| 路線名 | 主要地方道 稲葉崎平原線 |

| 所在地 | 宮崎県延岡市古川町 |

| 橋長 | 190.2m |

| 構造形式 | 4径間連結ポステンPCT桁橋(少主桁) |

| 設計荷重 | B活荷重 |

| 支間長 | 46.35m |